<目次>

■オーバーフィッティングの対策(ドロップアウト)をご紹介(Kerasプログラムあり)

■オーバーフィッティング問題とは?

■対策の概要

■(1-1) ドロップアウトの数式

■(1-2) ドロップアウトの構文

■(1-3) Kerasサンプルプログラム

■オーバーフィッティングの対策(ドロップアウト)をご紹介(Kerasプログラムあり)

■オーバーフィッティング問題とは?

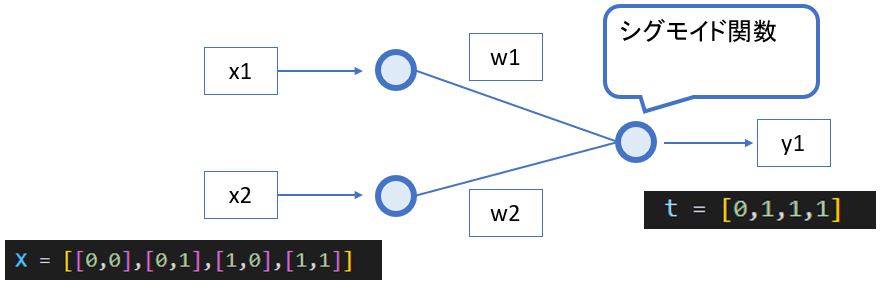

オーバーフィッティングとは、学習データに対して過剰に適合してしまう問題です。これはモデルが学習データに含まれるノイズまでも覚えてしまい、汎化性能(未知データへの対応力)が低下する現象です。

→(参考)オーバーフィッティング問題とは?

■対策の概要

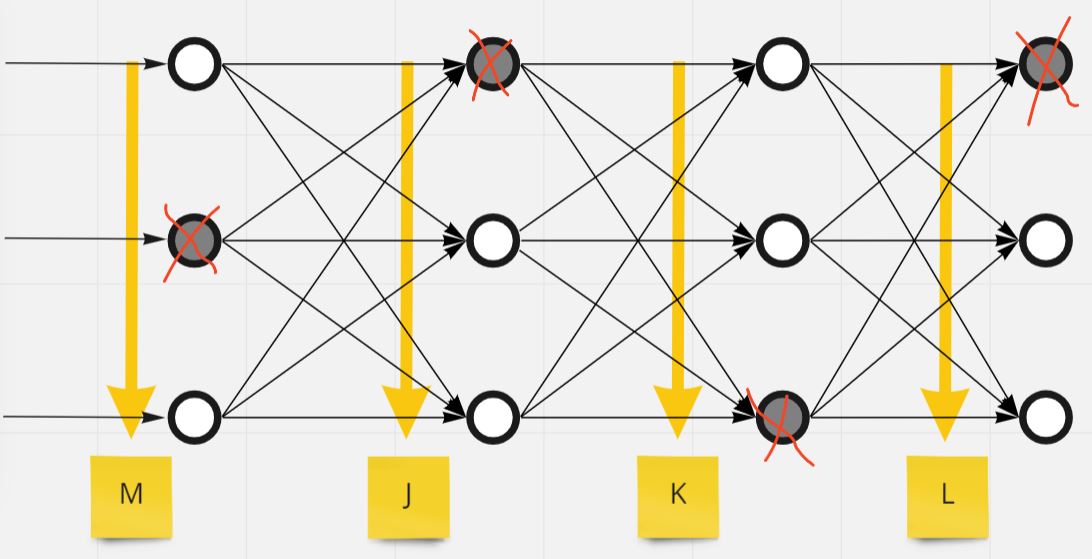

- オーバーフィッティングへの代表的な対策として「ドロップアウト」があります。

- これは、学習中にランダムに一定割合のニューロンを無効化(ドロップ)し、複数のネットワークを擬似的に構築するような手法です。

- 通常は確率P=0.5などがよく用いられます。

- 予測・評価時にはドロップアウトを行わず、全体のネットワークで推論します。

(図121)

■(1-1) ドロップアウトの数式

多層パーセプトロンに対するドロップアウトの数式は以下の通りです。

ベクトル \( \boldsymbol{m} \) をドロップアウト用マスクとし、多層パーセプトロンの基本アルゴリズムと比較します。

●正伝播(隠れ層→出力層の式)

●逆伝播(多層パーセプトロン)

\( \boldsymbol{W}^{(i+1)} \) \( \quad=\boldsymbol{W}^{(i)}+\eta f(\boldsymbol{p})(\boldsymbol{I}-f(\boldsymbol{p})) \odot \boldsymbol{V}^\mathsf{T} \begin{pmatrix} \frac{\partial E}{\partial q_{1}} \\ \vdots \\ \frac{\partial E}{\partial q_{k}} \\ \vdots \\ \frac{\partial E}{\partial q_{K}} \end{pmatrix} \boldsymbol{x}^\mathsf{T} \)

↓

\( \boldsymbol{W}^{(i+1)} \) \( \quad=\boldsymbol{W}^{(i)}+\eta f(\boldsymbol{p})(\boldsymbol{I}-f(\boldsymbol{p})) \odot \boldsymbol{m} \odot \boldsymbol{V}^\mathsf{T} \begin{pmatrix} \frac{\partial E}{\partial q_{1}} \\ \vdots \\ \frac{\partial E}{\partial q_{k}} \\ \vdots \\ \frac{\partial E}{\partial q_{K}} \end{pmatrix} \boldsymbol{x}^\mathsf{T} \)

■(1-2) ドロップアウトの構文

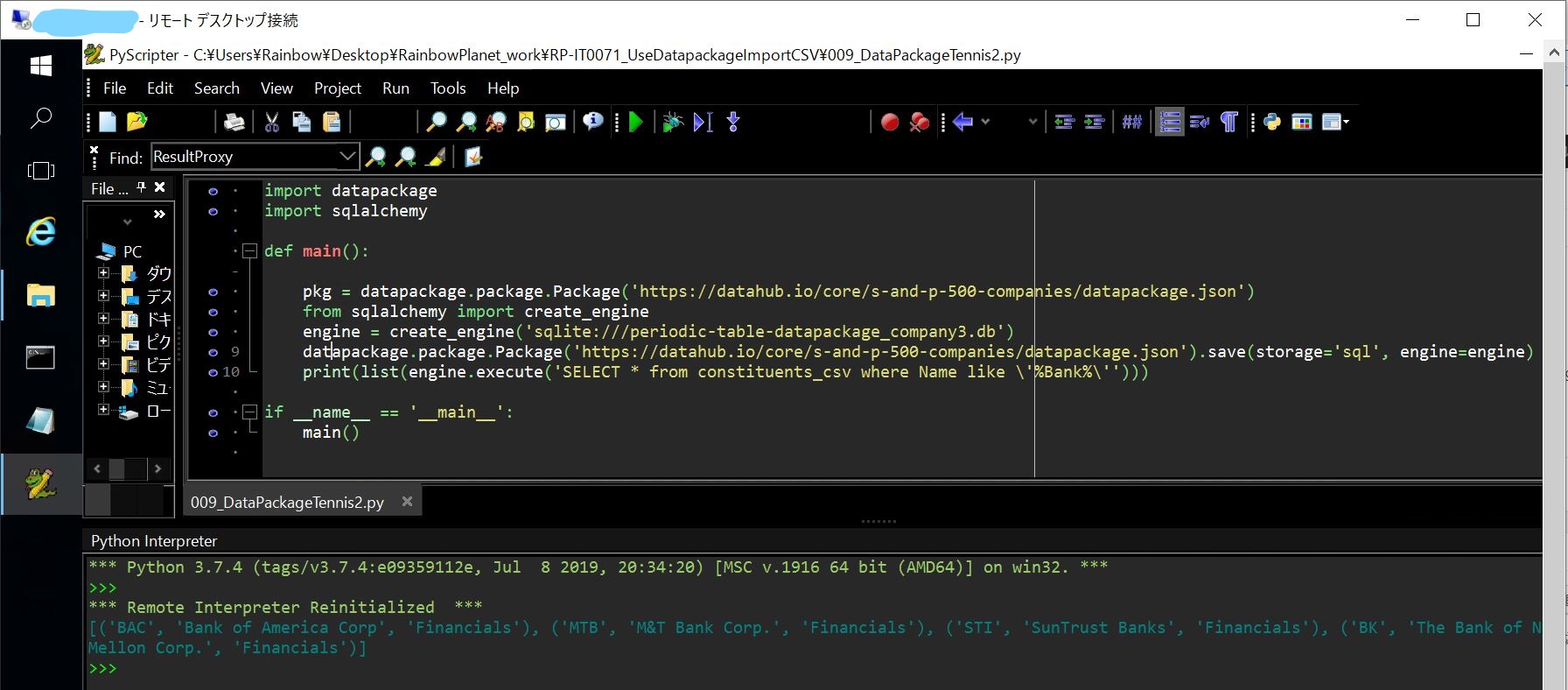

以下にオーバーフィッティング問題が起きているKerasプログラムを掲載します。

以下にKerasでドロップアウトを適用する構文を示します。

from keras.layers.core import Dropout # モデルの生成 init_model = Sequential() init_model.add(Dense(units=Ja, activation='relu', input_shape=(words_num,))) init_model.add(Dropout(0.5)) # Dropout追加 init_model.add(Dense(units=Jb, activation='relu')) init_model.add(Dropout(0.5)) # Dropout追加 init_model.add(Dense(units=K, activation='softmax'))

■(1-3) Kerasサンプルプログラム

以下にオーバーフィッティングが発生していたKerasプログラムに、ドロップアウト対応を施したコードを掲載します。

→(参考)勾配消失問題とは?

# 基本的なパッケージ

from mimetypes import init

import os

os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '3'

import pandas as pd

import numpy as np

import re

import matplotlib.pyplot as plt

from pathlib import Path

# データ準備のためのパッケージ

from sklearn.model_selection import train_test_split

import nltk as nltk

nltk.download("stopwords")

from nltk.corpus import stopwords

from keras.preprocessing.text import Tokenizer

from keras.utils.np_utils import to_categorical

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

# モデルを作るためのパッケージ

from keras.models import Sequential

from keras.layers import Dense, Activation

# ★追記

# ドロップアウト対応用

from keras.layers.core import Dropout

# 入力xの次元

# 突合用のdictionaryに保持する単語の数を指定

words_num = 10000

# 隠れ層haの次元(クラス数)

Ja = 64

# 隠れ層hbの次元(クラス数)

Jb = 64

# 出力yの次元(クラス数)

K = 3

# 学習のepoc数

epoch_num = 20

# ミニバッチ勾配降下法で利用するバッチサイズ

mini_batch_size = 512

# 入力データファイルのパス

input_path = Path('C:\\dev\\Python\\00_LocalPythonApp\\Deeplearning\\input\\')

# ■ 目的・用途

# 入力したPandas Seriesに対して、英語のstopwordsを除外する

# ■ 入力パラメータ

# 綺麗にしたいテキスト

# ■ 出力

# stopwordsが除去されたPandas Series

def remove_stopwords(input_text):

stopwords_list = stopwords.words('english')

# 何かの感情を意味する可能性があるものは、whitelistに登録して削除の対象外にする

whitelist = ["n't", "not", "no"]

words = input_text.split()

clean_words = [word for word in words if (word not in stopwords_list or word in whitelist) and len(word) > 1]

return " ".join(clean_words)

# ■ 目的・用途

# 入力したPandas Seriesに対して、メンション(@XXXX)を削除する

# ■ 入力パラメータ

# 綺麗にしたいテキスト

# ■ 出力

# メンションが除去されたPandas Series

def remove_mentions(input_text):

return re.sub(r'@\w+', '', input_text)

# ■ 目的・用途

# 多クラスモデルの学習。epocやbatch_sizeはグローバル変数で指定。

# ■ 入力パラメータ

# X_train : 学習の入力値

# y_train : 学習の正解値

# X_valid : 評価の入力値

# Y_valid : 評価の正解値

# ■ 出力

# モデルの学習履歴

def create_deeplearning_model(model, X_train, y_train, X_valid, y_valid):

model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='rmsprop', metrics=['accuracy'])

history = model.fit(X_train, y_train, epochs=epoch_num, batch_size=mini_batch_size, validation_data=(X_valid, y_valid))

return history

def display_training_result(model,X_train,T_train,model_hist):

# 分類が正しい結果になっているか?の確認

# model.predict(X_train,batch_size=mini_batch_size)

# ⇒各「入力」に対する「出力」の確率(ソフトマックス)の確認

# np.argmax(●)で[X,X,X]の最大のインデックスを抽出

# (例) [[0,1,0],[0,0,1],[1,0,0]]⇒[1,2,0]

# axis=1の場合は横軸単位で比較する。

# axis=0の場合は縦軸同士で比較する。

classes = np.argmax(model.predict(X_train,batch_size=mini_batch_size),axis=1)

# 正解のインデックス情報

# t_でデータ数N回ループし、正解のindexを抽出してリスト化け

# (例)[[0,1,0],[0,0,1],[1,0,0]]⇒[1,2,0]

t_index = np.argmax(T_train,axis=1)

# 別の方法で、forループを使ったワンライナーでも記述可能。

#t_index = [index for i in range(len(T_train)) for index in range(K) if T_train[i][index] == 1]

# ネットワークの出力「y」の計算結果を取得

prob = model.predict(X_train,batch_size=mini_batch_size)

# 評価誤差が最小となるepoc番号

min_epoch = np.argmin(model_hist.history['val_loss']) + 1

print("*******************************")

print("minimul loss epoch: {}".format(min_epoch))

# 分類出来たか?はyの最大index(classes)と、tの最大index(T_trainindex)を比較

print("classified: ",t_index==classes)

print("probability: ",prob)

print("*******************************")

# ■ 目的・用途

# 学習したモデルを、指定した指標(metric)で評価する。

# 学習と評価の内容はepoc単位でグラフに描画する。

# ■ 入力パラメータ

# history:モデルの学習history

# metric_name:loss / accuracy

# ■ 出力

# x軸:epoc、y軸:指標の値

def eval_metric(model, history, metric_name):

metric = history.history[metric_name]

val_metric = history.history['val_' + metric_name]

e = range(1, epoch_num + 1)

plt.plot(e, metric, 'bo', label='Training: ' + metric_name)

plt.plot(e, val_metric, 'b', label='Evaluation: ' + metric_name)

plt.xlabel('Epoch数',fontname="Meiryo")

plt.ylabel(metric_name)

plt.title(model.name + ' - ' + '「学習」と「評価」における「'+ metric_name +'」の比較',fontname="Meiryo")

plt.legend()

plt.show()

def main():

df = pd.read_csv(input_path / 'Tweets.csv')

df = df.reindex(np.random.permutation(df.index))

df = df[['text', 'airline_sentiment']]

# 分析に不要な単語は除外する

# (例)Twitterのメンション

# (例)it's, you've, I, didn't, aなどのStemワード

df.text = df.text.apply(remove_stopwords).apply(remove_mentions)

# データを「学習用」と「テスト用」に分ける

# X:Twitterの投稿文章

# y:感情分析の正解(Positive/Negative/Neautral)

X_train, X_test, T_train, T_test = train_test_split(df.text, df.airline_sentiment, test_size=0.1, random_state=37)

# Xの方は文の状態なので、

# Tokenizerで単語を分解してdictionaryに格納する

# indexが小さい程、高頻度で登場する単語になる。

tk = Tokenizer(num_words=words_num,

filters='!"#$%&()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{"}~\t\n',

lower=True,

char_level=False,

split=' ')

tk.fit_on_texts(X_train)

# 生成したdictionaryのindexと、各文章を突合したマトリクスを作成

# (例)文章にindex=2の単語「am」がある ⇒ 2要素目に「1」を立てる

# ⇒[0. 1. 1. ... 0. 0. 0.]

X_train_binary = tk.texts_to_matrix(X_train, mode='binary')

X_test_binary = tk.texts_to_matrix(X_test, mode='binary')

# y要素もLabelEncoderで値をラベル変換

# 0:negative, 1:neutral, 2:positive

# (例)[1 0 2 2 0 1 1 2]

le = LabelEncoder()

T_train_le = le.fit_transform(T_train)

T_test_le = le.transform(T_test)

# 0,1の2値に変換

# (例)

# [1 0 2 2]

# ↓

# [[0.1.0.][1.0.0.][0.0.1.][0.0.1.]]

T_train_binary = to_categorical(T_train_le)

T_test_binary = to_categorical(T_test_le)

# トレーニング用と評価用(モデルパラメータをチューニング時に使用)に分解

X_train_rest, X_valid, T_train_rest, T_valid = train_test_split(X_train_binary, T_train_binary, test_size=0.1, random_state=37)

# モデルの生成

init_model = Sequential()

init_model.add(Dense(units=Ja, activation='relu', input_shape=(words_num,)))

# ★追記

init_model.add(Dropout(0.5))

init_model.add(Dense(units=Jb, activation='relu'))

# ★追記

init_model.add(Dropout(0.5))

init_model.add(Dense(units=K, activation='softmax'))

init_model._name = 'Initial_Model'

# モデルの学習

init_history = create_deeplearning_model(init_model, X_train_rest, T_train_rest, X_valid, T_valid)

# モデルの学習結果を表示

display_training_result(init_model,X_train_rest,T_train_rest,init_history)

# モデルの評価

eval_metric(init_model, init_history, 'loss')

if __name__ == "__main__":

main()

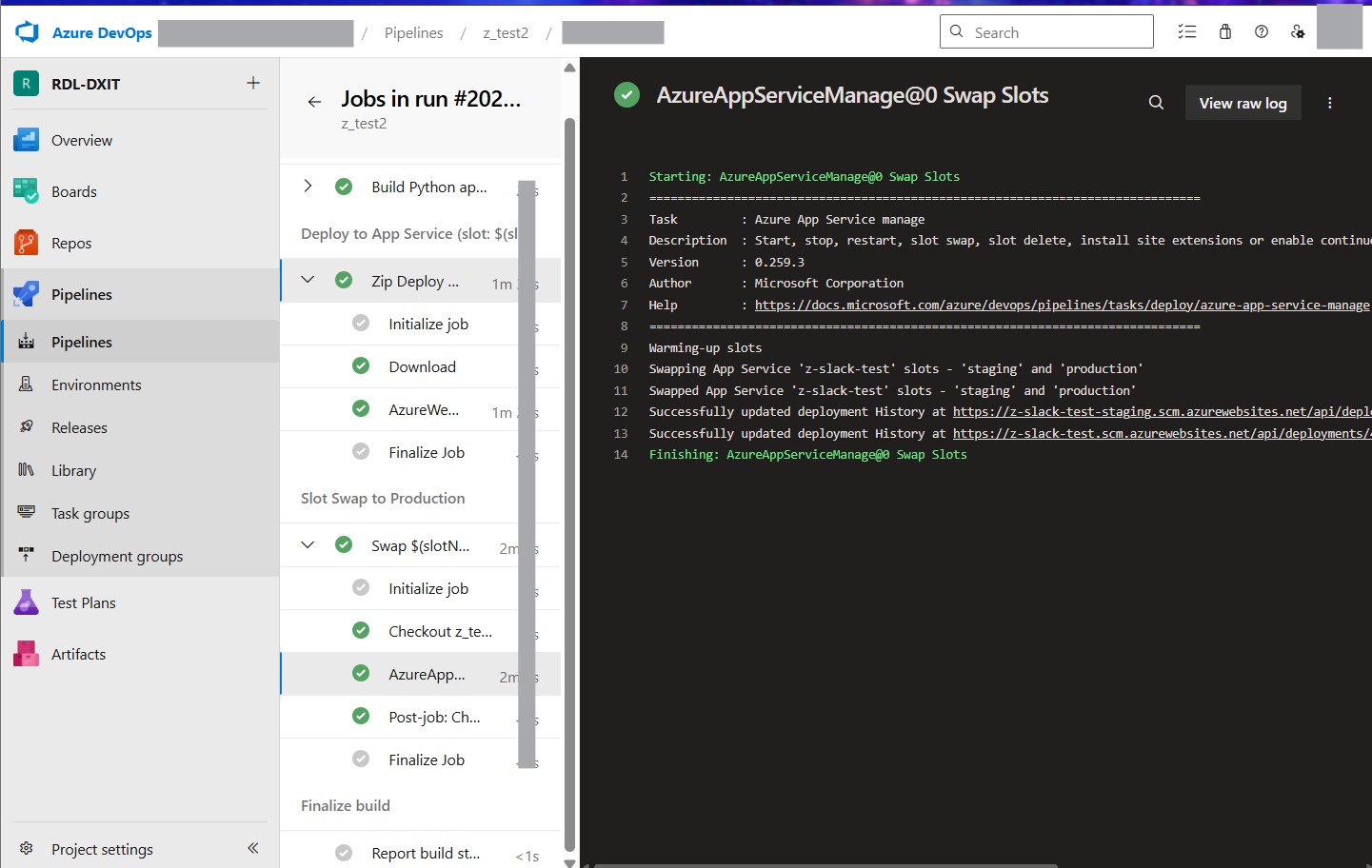

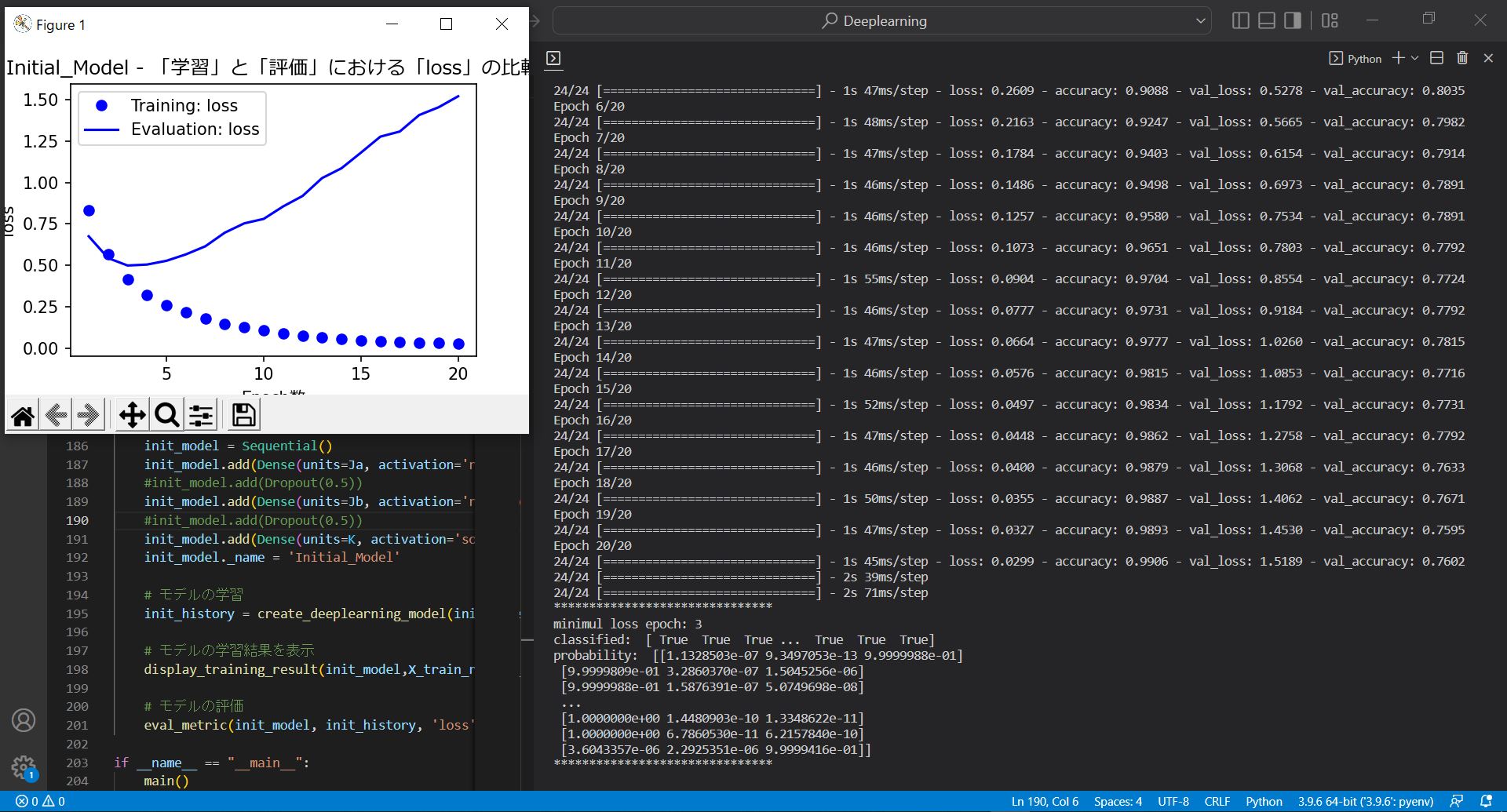

(図131)Before

Epoch 19/20 24/24 [==============================] - 1s 47ms/step - loss: 0.0327 - accuracy: 0.9893 - val_loss: 1.4530 - val_accuracy: 0.7595 Epoch 20/20 24/24 [==============================] - 1s 45ms/step - loss: 0.0299 - accuracy: 0.9906 - val_loss: 1.5189 - val_accuracy: 0.7602

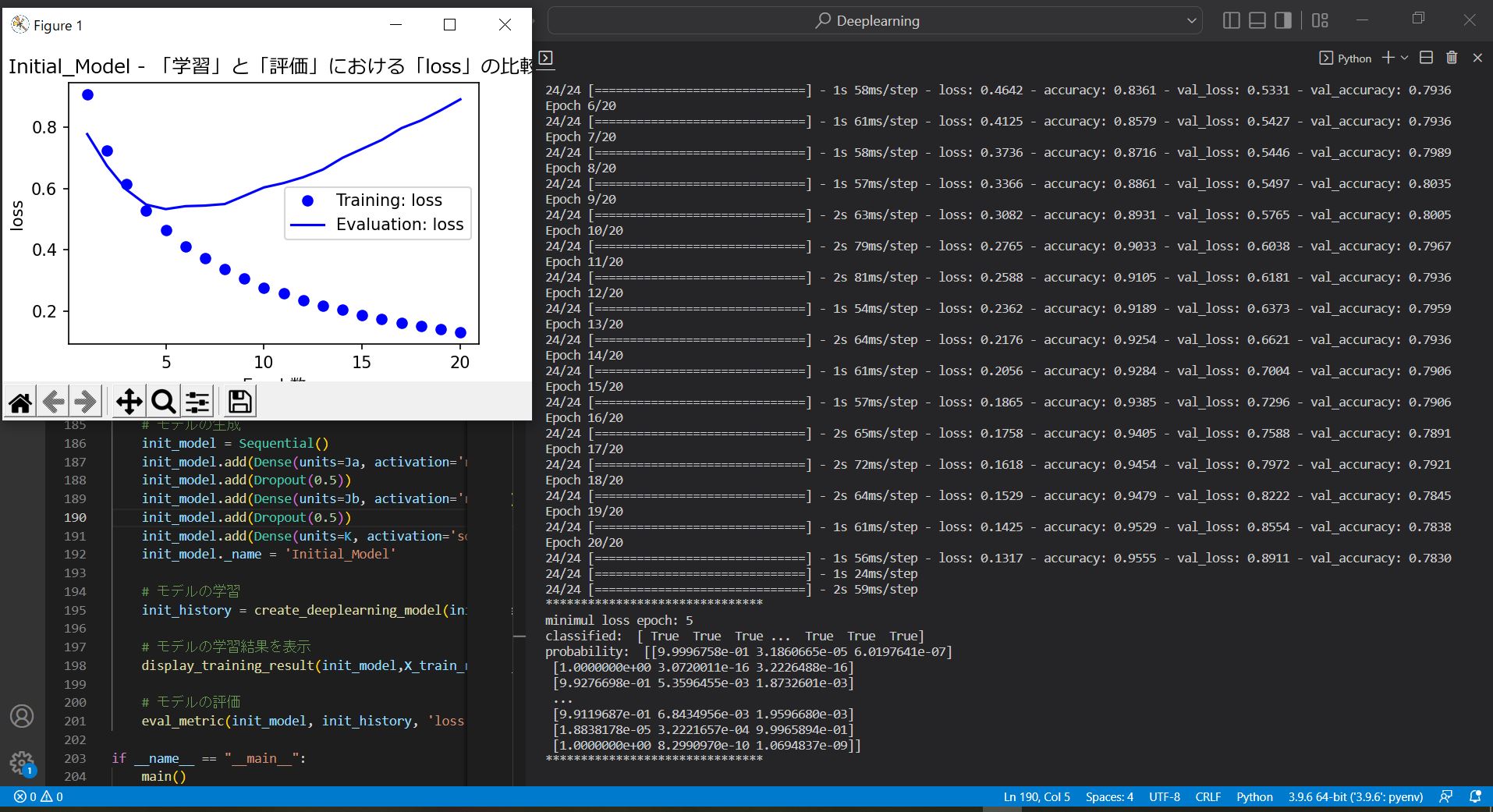

(図132)After

Epoch 19/20 24/24 [==============================] - 1s 61ms/step - loss: 0.1425 - accuracy: 0.9529 - val_loss: 0.8554 - val_accuracy: 0.7838 Epoch 20/20 24/24 [==============================] - 1s 56ms/step - loss: 0.1317 - accuracy: 0.9555 - val_loss: 0.8911 - val_accuracy: 0.7830

このように、ドロップアウトを導入することで、学習精度を保ちつつ評価精度が改善される傾向が見られます。